- HOME

- 木部を塗装で綺麗に保つ!塗料の種類や下地処理とは?

木部を塗装で綺麗に保つ!塗料の種類や下地処理とは?

住まいの建材として今なお中心的存在なのは木材。骨組みとしてはもちろん、住宅のあらゆるところに木材は使われています。破風や鼻隠し、庇やサッシ回りが木製のことも多いですね。

また、最近のお住まいではウッドデッキやフェンスの素材に木製を選ぶ方もいらっしゃいます。

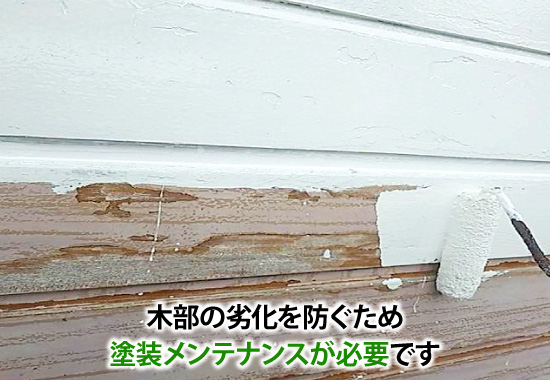

木材はそのまま露出していると腐食により劣化しやすいことから、お住まいの木部は定期的なメンテナンスが欠かせない場所です。塗装が有効ですが、木部の塗装は金属やセメントなどの建材とは違う注意点もあります。

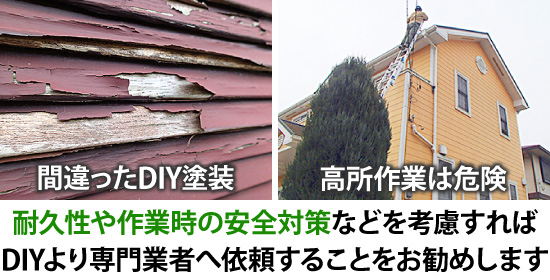

「長い間メンテナンスをせずに剥がれてしまった。」「ほんの少しの傷みと思って放置したらボロボロになった。」木部塗装をせず放置した結果、このようなケースも多いのです。

木部も定期的な塗装メンテナンスをして、お住まいの「綺麗」と「安心」を守りましょう。

「木製の外壁に塗装してもらってもすぐに剥がれるのだけれど…」

「和風住宅なので綺麗な木目を長持ちさせたい」

「DIYでメンテナンスできるのだろうか?」

など、お住まいの木部のメンテナンスにお悩みの方はぜひご参考にしてください。

塗装が必要な外装の木部ってどんなところ?

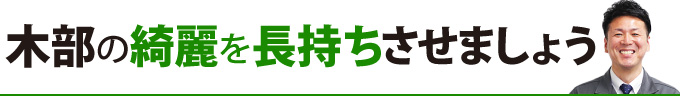

住宅の外装と言えば、屋根材や外壁材で知られる「瓦・金属・サイディング・モルタル」などをイメージする方も多いかもしれません。外から目に付く部分で木材はメインの建材ではありませんが、破風や鼻隠し、軒天、化粧垂木、ウッドデッキなど、目立たないながらにも重要な役割をもつ箇所に使用されていることが多いのが木材です。

これらの部位に必ずしも木材が使われているわけではありません。

たとえば、耐風性を高める目的で用いられている「破風」。最近では、金属系や窯業系が主流になっていますが、築年数が長い住宅なら木質系のことが多いでしょう。

また、ウッドデッキの素材として、最近では天然木の質感を表現した人工木材や樹脂製の素材もありますが、天然木材のものもやはり人気があります。

木部がもたらすメリットとは?

「木目がもたらすデザイン性の高さ」「天然木の温かい雰囲気」は、木材の魅力です。天然木の織りなす木目の模様は、和風のお住まいはもちろん、洋風住宅にもマッチします。

また、最近は、ウッドデッキや木製外壁などを取り入れた意匠性の高い外観デザインにする方もいらっしゃいます。人工的なものとはひと味違ったさまざまな表情を魅せてくれるメリットがあります。

また、最近は、ウッドデッキや木製外壁などを取り入れた意匠性の高い外観デザインにする方もいらっしゃいます。人工的なものとはひと味違ったさまざまな表情を魅せてくれるメリットがあります。

木部塗装メンテナンス…しないとどうなる?

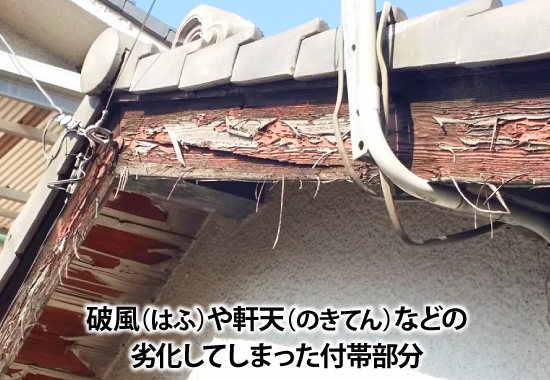

屋内のフローリングなどに使われる木材と異なり、屋外で常に露出している木材は雨風、紫外線、砂埃によって汚れて傷みます。そのため、木部は塗装をして直射日光や内部への水分浸透を防ぎ、腐食やカビの発生から守る必要があるのです。

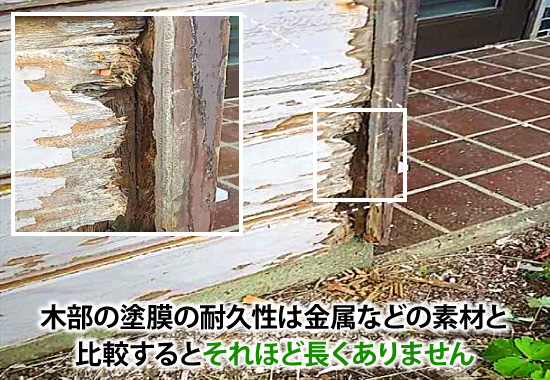

しかし、木は調湿作用が働く際に膨張収縮するため、表面に塗っても塗膜が剥がれやすいという性質があります。そのため、木部は金属などと比べると、塗膜の耐久性はそれほど長くありません。

塗膜の劣化が目立ってくる前にメンテナンスできなければ、傷みで美観を損ねるばかりか、内部に水分が浸透しやすい状況を作りだし、お住まいの耐久性をも脅かしてしまうのです。

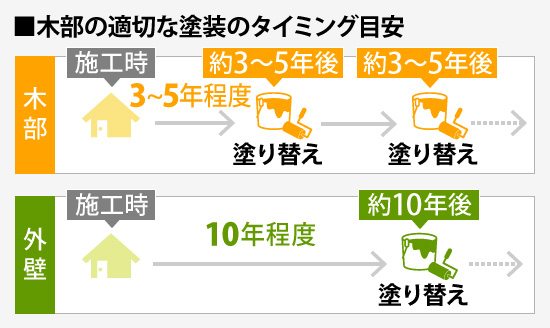

木部の塗装…適切なタイミングの目安について

しかし木材には「膨張・収縮」が何度も繰り返される性質があり、それにともない塗膜の強度が弱まります。使う塗料の成分や環境的な要因によって一概には言えませんが、木部の塗装タイミングは3~5年程度と短めです。だからこそ劣化も早く、木部塗装メンテナンスは大切なのです。

☑ 色あせてきた

☑ 塗膜が剥がれてきた

☑ 表面が毛羽立ってきた

等の症状が見られましたら塗装メンテナンスの時期です。適切なタイミングは、それぞれのお住まいごとに異なります。街の外壁塗装やさんでも点検は無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

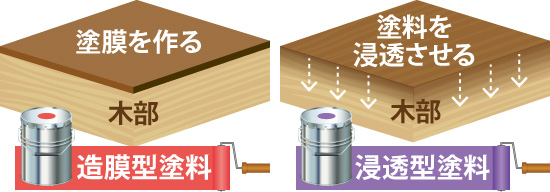

☑ 木材の上に塗膜を作る「造膜型」

☑ 木の内側に向かって塗料を浸透させる「浸透型」

それでは、木部に使われる塗料について詳しく見ていきましょう。

造膜型塗料の特徴

造膜型の仕上がり

ただ造膜型塗料は浸透型に比べカラーのバリエーションが多いので、お気に入りの色を選ぶことができます。艶の度合いも調整可能ですから、「艶を多めに光沢のある仕上がりに」「艶を少なめにしっとりした感じに」など見た目の雰囲気をお好みにすることも可能です。

造膜型の効果

次回メンテナンスの時期も、浸透型と比べると長めと言えるでしょう。

造膜型はどんな箇所に向いている?

多くの場合、造膜型の塗料は、破風や鼻隠し、軒天などの外装箇所に使われます。これらは、目立たないながらも外壁や屋根の機能を高めるために重要で、雨風の影響も強く受けるため、見栄えよりも耐久性を重視すべき箇所でもあります。そのため、強い保護力を持つ造膜型の方が合っているのです。

造膜型のメンテナンスのポイント

施工事例

塗膜が剥がれた木製破風の塗装です。塗装前には研磨たわしで剥がれかけた塗膜を除去する作業をいたしました。古い塗膜があるままで塗装しても旧塗膜ごと剥がれてしまいますので、丁寧に除去していきます。仕上がりを左右する重要な作業です。

傷んだ木材は塗料を吸い込みやすくムラになりがちです。吸い込み防止と新しい塗料の密着性向上のため下塗りを行います。

溶剤系の造膜塗料で中塗り・上塗りをしていきます。しっかりと適切な厚みのある塗膜を作ることで木製破風を保護します。

<クリア塗装という選択>

色の付いた通常の造膜型の場合、塗膜で木目が覆われてしまう点がデメリットに感じられます。どうしても木目を消さずに塗膜保護したい箇所には、無色塗料を使うクリア塗装もあります。

ただし汚れ等も隠すことはできません。

色の付いた通常の造膜型の場合、塗膜で木目が覆われてしまう点がデメリットに感じられます。どうしても木目を消さずに塗膜保護したい箇所には、無色塗料を使うクリア塗装もあります。

ただし汚れ等も隠すことはできません。

浸透型塗料の特徴

浸透型の仕上がり

もちろん、手触りもそのまま、木の風合いが感じられるでしょう。木が持つデザイン性を損なうことがありません。

浸透型の塗料は、造膜型と違って艶の調整ができません。

浸透型の効果

浸透型は塗膜がないため、保護という点では、造膜型よりも耐久性・耐水性が低めです。しかし定期的なメンテナンスで木材を守ることができます。

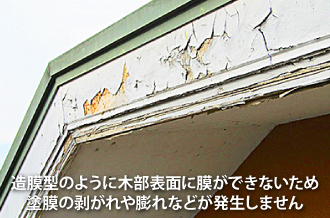

造膜型のように、木部表面に膜ができないことから「塗膜が剥がれる」「塗膜と木材の間が膨れてくる」などの心配がありません。

浸透型はどんな箇所に向いている?

特に和風住宅では、化粧垂木や縁側、庇を支える柱などに使うことで、木目が持つ個性的な表情を保ちつつ、木材を保護し、伝統的な和風建築を美しく長持ちさせることができるでしょう。

浸透型のメンテナンスのポイント

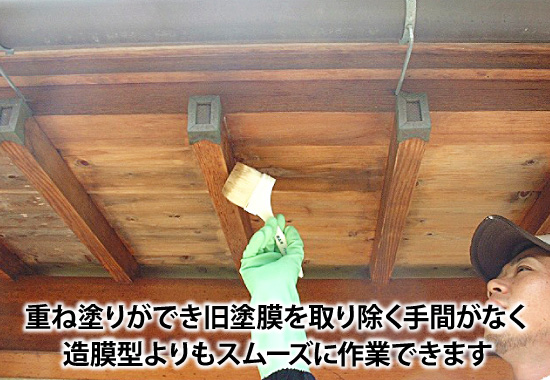

造膜型の塗料よりも、メンテナンス時期は早めにやってきます。ただし、重ね塗りが可能なので、旧塗膜を除去する手間が省けます。作業性という観点で言えば、造膜型よりもスムーズと言えるでしょう。

木材保護塗料実績50年以上!キシラデコール

紫外線や雨を受ける環境下においても鮮やかさを保ち長く木材を保護できる塗料です。

施工事例

立派な化粧垂木が施された軒天部分をキシラデコールにて塗装いたしました。

定期的にメンテナンスをされているためか大きな損傷などは見られません。塗装前にはサンドペーパーによるケレンで黒染みやヤニ汚れなどを落としていきます。

複雑な構造ですが、刷毛を使って丁寧に塗装していきます。色はピニーという明るめのカラーです。浸透型なので表面に塗膜は形成されません。

2回塗りをして完成です。塗装前は白けていた部分もくっきりと鮮やかになりました。

室内の木部も塗装可能?

室内の場合、雨や紫外線の影響は受けづらいですが、「木材の劣化を防ぎたい」「カラーを変えてイメージチェンジしたい」などの目的で行われます。木目を生かしたままの浸透型塗料を選ぶ方が多いです。

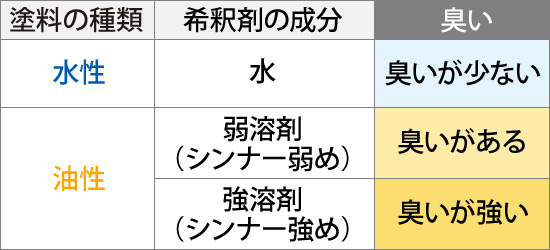

室内の木部は人が触れる空間ということもあり、安全面の観点から水性塗料や天然塗料を選んだ方が安心です。また臭いが強いので油性塗料は室内塗装には向きません。

木部塗装はDIYでもできる?

「メンテナンス費用をおさえたい」「こだわりの木製外壁を自分でメンテナンスしたい」と、ご自身で木部塗装のDIYを計画される方もいるのではないでしょうか。

ただ、木部塗装は木材の性質を理解してメンテナンスしなければ失敗に終わります。「塗料の選び方」「丁寧な下地処理」「安全を保った作業」など、気を付けなければならない点が多く存在しています。

ただ、木部塗装は木材の性質を理解してメンテナンスしなければ失敗に終わります。「塗料の選び方」「丁寧な下地処理」「安全を保った作業」など、気を付けなければならない点が多く存在しています。

間違った方法でDIY塗装をしても、表面的にメンテナンスされたように見えて、すぐに剥がれてしまうことも多いのです。木部の保護力が失われるばかりか、せっかくの木材の魅力が失われてしまうのは残念なことですよね。

さらに、高所での作業となるとケガのリスクが高いため、おすすめできません。軽い気持ちで始めたDIYが大きな後悔となるケースも考えられます。

今後の耐久性やご自身の安全などを考慮すれば、専門業者に依頼することをおすすめします。

さらに、高所での作業となるとケガのリスクが高いため、おすすめできません。軽い気持ちで始めたDIYが大きな後悔となるケースも考えられます。

今後の耐久性やご自身の安全などを考慮すれば、専門業者に依頼することをおすすめします。

お住まいの破風や軒天などの付帯部分には、木材がそのまま露出した状態で使われていることが多いです。外装にある木部は、雨や太陽による自然の影響が大きく、状態に合わせた塗装メンテナンスで保護しなければ腐って劣化し、雨漏りの原因になったりお住まいの強度を低下させたりします。

木材が持つ美しい木目や自然素材ならではのあたたかみをお住まいに取り入れている方も多いかと思います。

こだわりの建材やお洒落なウッドデッキなどに腐食が進み大きな修繕が必要になる前に、塗装によるメンテナンスをご検討ください。

街の外壁塗装やさんでは、外壁塗装、付帯部の木部塗装はもちろん、あらゆる建物のメンテナンスについてご相談を承っております。点検とお見積もりは無料です。ご不安やお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

木部を塗装で綺麗に保つ!塗料の種類や下地処理とは? まとめ

-

木材の劣化、腐食を防ぐため、塗装での定期的なメンテナンスが重要です

-

調湿機能により膨張収縮する木材の性質から、塗装が長持ちせず、塗装の際には下地処理が重要なのも木部の特徴です

-

木部を塗装する塗料には「造膜型」と「浸透型」があります

-

造膜型

塗膜で保護するので耐久性、耐水性が高いですが木目を覆ってしまいます -

浸透型

内部に浸透して木材を保護します。木目を生かしたまま塗装できますが耐久性にはやや劣り頻繁な塗り替えが必要です -

室内の木部塗装には水性塗料が安心です

-

木材の性質を理解して塗料選びや下地処理の必要があるため、DIYでの塗装はあまりおすすめできません

関連するブログ一覧

浜松市での軒天井の色分け塗装工事を紹介します

浜松市での軒天井の色分け塗装工事を紹介します

このような軒天井(あげうら)造りにお住まいの浜松市の方へ! 平らな部分はプリントの木目が付いた合板、濃い色の所はたる木です。こちらの場合、以前たる木に防腐塗料が塗られています。 さてどう塗りましょう?合板部分は防腐塗料を吸い込まないので塗りつぶしとなります。たる木部分はどうで…

続きを読む

浜松市で外壁塗装の相談はお任せ下さい

浜松市で外壁塗装の相談はお任せ下さい

外壁塗装を相談したくてもどこに連絡すれば? そう考える人はたくさんおられると思います。「チラシはよく入ってくるんだけど・・・」「大手がいいか、地元の業者にしようか・・・」「知り合いに個人の塗装屋さんはいるけど・・・」などなど。先ずは(ここ何となく感じが良さそう)程度でもいいので連…

続きを読む

浜松市東区の住宅塗り替え工事においてサビ止め塗装をしています。

浜松市東区の住宅塗り替え工事においてサビ止め塗装をしています。

浜松市東区笠井町での塗装工事で本日は錆止め塗装をしました 戸箱のサビ止め塗装中 大事なのは膜厚!しっかりと厚みを付けていきたいですね。(もちろん規定内の厚みで)希釈剤は極力少なくしたいところです。塗りづらかったり仕上がり具合が良くなかったりしてはいけませんが、薄めすぎるのは御法度…

続きを読む

関連する施工事例一覧